记账规则、工具、省钱心得请见《2021年消费总结(和薅羊毛心得)》

支出一览

和往年一样,总支出分为衣、食、住、行、玩几个大类。所有开支金额都是我的个人支出,不算配偶那份,也不含donation金额 。买菜、加油、水电网这种日常家庭开支都是和对象平分,住房开支按比例分配。

如果感兴趣我们这种抠抠搜搜的无孩、无宠、无贷两口之家的年支出约为多少,可以直接跳到最后的总结section。

总消费如下,各类别消费金额表格也附下文的各章节中。金额涨幅红字部分代表负数。

2023-expense2023年总消费$40000+,总金额上涨$3000多,涨幅7%(上一年度涨幅高达15%),具体开支金额统计表附在文末。

虽然支出涨幅远高于通胀,但支出上涨的基本和通胀无关,反而是因为:

- 给税务局补了一大笔税

- 婚后更频繁给对象花钱(千金难买开心,给好养活的对象买来开心还不需要千金,那当然是……买啊!)

生活基本支出(吃住行方面)和往年基本持平,恩格尔指数略微下降。2023年的节流做得蛮好,希望2024年可以多多开源呀!

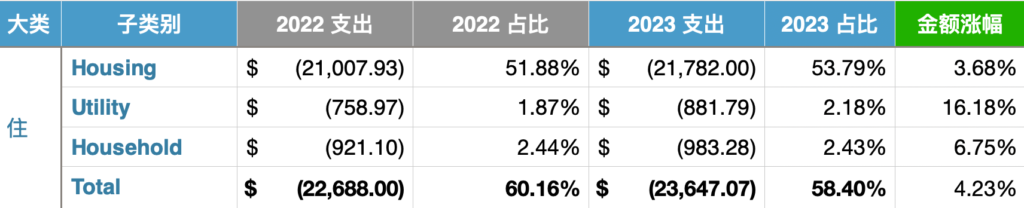

住

房租本要大涨,但经友邻提醒,如果小区里有更便宜的unit,可以申请换unit来减少房租开支。运气还不错,租期结束时刚好碰到房型一模一样却更便宜的unit,物业为了省去一番折腾,给了我们不用搬家也不会涨价的offer,一年的租期能省下$3000多。

2024年就不那么好过了。天下没有亏本的买卖,物业给的续租价格涨了15%,而且Utility这涨幅巨大(16%),全部“归功”于新上任的物业公司狂涨垃圾费。所以2024年的租期到期后,不出意外是要搬家了。

房租永远是开支大头。我从17年开始看房,看到从入门到放弃,这些年的房租开支都能凑一个小破房的首付了。但是每次看到home owner各种头疼的事,我就被默默劝退,租房全当花钱买省心了。用惯了随叫随到的公寓物业,实在是打理不来sfh或th里春天打地鼠、夏天进蚂蚁、秋天漏雨、冬天裂水管,以及全年收税等一系列破事。如果住高级condo,我也付不起连年高涨的hoa。就这么继续租房吧~

Household这部分是家居用品、日用品、家具、家电的支出。金额虽涨,但占总开支的比例几乎没变。

2023年我们在小区捡了不少“破烂”——我的公寓楼有一个不成文的习惯,想免费出闲置的住户,会把闲置物品放到一楼大厅,包括但不限于小家电、桌椅板凳、锅碗瓢盆、糖果茶叶、服饰鞋包、书报CD……自从有人开了先河,楼下的免费二手市场就十分火爆,货品流动性极强,经常一犹豫,再回来看,东西就被别人捡走了。

卖二手很费神,卖给没礼貌、不守时、三天两头变卦的卖家,还不如免费送。就近送邻居是最好的,我们家也出了许多闲置,比如闲置的保温杯、扑克牌、包装食品、五金配件……统统送到楼下大厅,比去goodwill排队捐垃圾还省心。好多送出去的的东西都不记得具体是什么了,说明留着也的确没用,根本对生活没影响,事后回想起来,还一个都想不起来了。

今年捡垃圾收成一览:

还有零碎都想不起来是什么了,所以就没有贴图了……

在捡到的东西里,最喜欢的是这个超大衣帽架,没来及拍照,直接放找来的网图啦:

2023年捡垃圾捡得很开心,明年也要少买东西,多捡垃圾。

Household支出还有大概$200左右是被礼品卡cover的,比如Amazon Shopper Panel每个月扫收据就送$10,一年就有$120的礼品卡。

吃

2022年买菜金额上涨15%,2023年却下降7%,一时间不知道是自己更省吃俭用,还是因为通胀率回落。恩格尔系数也降低了一丢丢,说明钱花去别的地方了。

各家超市消费金额排行:

- Costco($623)

生鲜支出曾在2022年疯涨到2021年的1.5倍,终于在2023年回落到和2021年相近的合理数额。去年做回顾时,暗下决心少在Costo买零食,因为零食太大一份,价格并不便宜,吃不完还很容易浪费。目标实现啦!Costco吃食开销降到2022年的60%!在此十分感谢柴柴每次在Costco拉住像野马一样的我……

- Yesmeal,曾用名Yamimeal ($450)

这是我们在疫情期间接触到的生鲜网购平台,因为一次要卖40块才起送,太难凑单,所以当年买过几次就放弃了。不过Weee自己不争气,对内压榨员工、对外泄露用户信息,送货态度也特别差,所以2023年我们彻底转投Yesmeal。

Yesmeal主打台湾人市场,客服和送货员好像都是台湾人,讲话轻声细语的,十分耐心、细心,让我们体验特别好,我们给小费也给得更多、更开心。他家货品质量也没得说 ,冷链比Weee强太多,Weee送过来的冷冻食品虽有干冰,可食物十有八九早就化冻了,我们为此申请过无数次退款。Yesmeal的箱子里虽没有干冰,但冷鲜产品送到手时,就像刚从冰库里拿出来的一样,冰凉凉、硬邦邦,坚硬得可以撬起地球。他家美中不足的是货品种类较少,有些食材还是得去本地亚洲超市买。

- QFC ($369)

本地超市起家,后被Kroger收购,物美价廉,时不时就去散步,Carkeer Park附近那家分店还自带Panda Express,逛公园、买菜、吃饭一条龙。

- Trader Joe’s ($161)

TJ我们在2023年只去了9次,基本都是买零食和速冻食品,每去一次都像是被打劫,包装食品都好贵呀,所以一直争取少去,去之前必看友邻review,没有review就悠着点买。

2023年在TJ花的钱只有2022年的60%,2022年在TJ花的钱是2021年的50%!只要少买零食,不管在Costco还是TJ都能省下一个亿。在TJ买鲜切花的体验一直不错,每年芍药都指望他家。

- 旅游买菜 ($145)

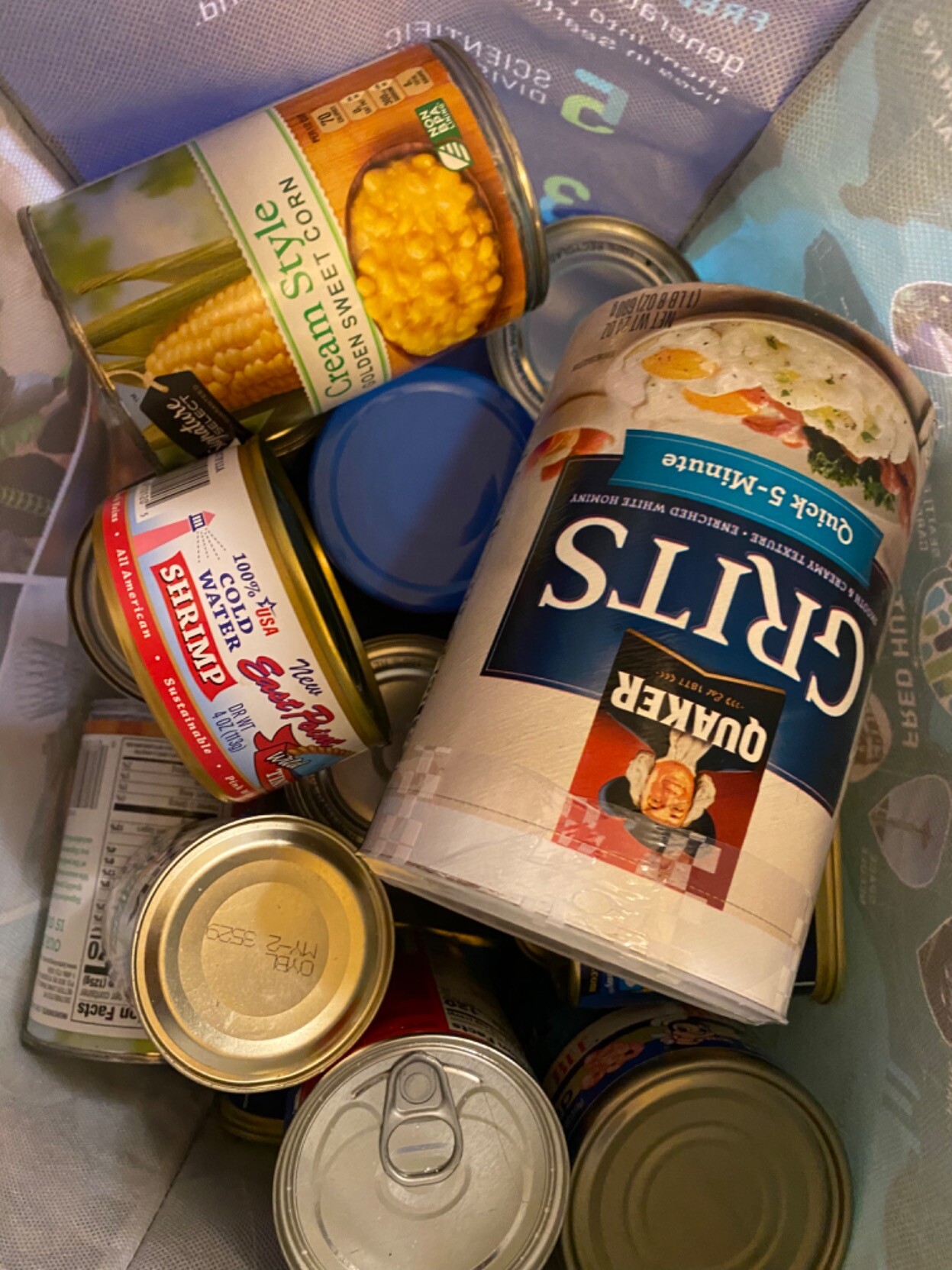

旅游期间基本是去Walmar买吃的,Walmart不愧是美国超市龙头企业,生鲜价格块低穿地心。自驾游时我们总去Walmart买蔬果、面包、肉罐头,是物美价廉的不二之选。

除了Walmart,我们还在Vegas 168 Makert买了生日火锅的食材,两个人吃了两顿还没吃完,打包了一堆坐飞机回西雅图继续吃,Vegas买菜好便宜啊,可为什么吃饭那么贵,人工成本这么高的吗?

- Weee ($130) – 只有迫不得已,aka哪里都买不到,才会去Weee……

- Safeway ($115)

在Safeway的支出和去年持平,他家定价高于其他本地超市,品质还不一定比得上人家,所以不打折绝对不去,如果哪周送了买5减5或买10减10的free money,我们才去薅羊毛。2024年第一笔羊毛就是薅的Safeway,7分钱买了三斤我最爱的cosmic apple嘿嘿。如果不出意外,Kroger要在2024年完成对Safeway母公司的收购了,希望合并后不要垄断定价得太难看啊!

- Grocery Outlet ($111)

这是我们家2023年的新欢!他家主要是卖别人家卖不完的货,比如有些超市进货进多了、产品滞销了、产品要下架换新包装了、要腾货架给新一轮促销节日特供产品了……Grocery Outlet就会去把这些货拿来低价卖。他家也会卖一些临期产品,比如还有两三个月到期的包装食品。

我们逛遍了大西雅图地区四五家店,感觉最值得逛的是Crown Hill那家。那家店所在的社区比较……富贵?周围都是我们很少去的高级超市,高级超市卖剩下的东西自然就流到Grocery Outlet打骨折甩卖,我买到过5块钱一大包的有机抹茶粉、2块钱一斤的Rainier Cherry、一块钱一大盒的有机奶,品质都挺好。Crown Hill这家店进货种类比别家分店丰富许多,有大量亚洲和墨西哥口味食品,品类翻新也很快,比如那个5块钱一大包的有机抹茶粉就只见到过一次。

美中不足是生鲜品质全靠运气,比如散装蔬果质量一般,但预包装的奶蛋不错。而且并不是所有在他家卖的东西都是good deal,他家会把促销品和正价品放在一起卖,所以需要购买者熟悉货品的正常价格范围,以免白白受骗。

生鲜之外,他家的杂货种类也很多,从个人护理到厨房用具都有,文具和小玩意也挺多,比如我们买到过3块钱24色的水彩笔,画手帐很方便。

一年下来,我总以为在他家买了好多东西,没想到我俩一年下来也就花了200多块。

他家最适合买零食尝鲜,因为贼便宜,不好吃也不心疼,好吃的话再去超市回购。比如奶油和饼干分开的奥利奥(我称之为奥奥奥)只要九毛七一盒,平常零售价得四五块。

- 百家 ($64)

一般只有入秋后去买几个螃蟹来做螃蟹炒年糕,其他时候能不去就不去了。来西雅图逛的第一个亚洲超市就是他家,第一次逛就买到了过期食物和发霉的蔬菜,毕竟这家店主打中国人专骗中国人。

- Boo Han ($40)

平价韩国超市,主打一个实在,没有Hmart那么多花头,适合我们中年人,之前写了一个博客安利他家!

- Lam’s Seafood ($28)

因为越华搬离西雅图,我们只能转投international district的这家越南超市。店面虽老旧残破,但生意不是一般地好,停车场常年排队。

他家有各式各样的东南亚食材(尤其是新鲜香草)和零食,各类猪牛羊内脏也齐全,来多来他家就不用去南边的菲律宾超市Foulee Market了。Lam’s对面还有越南豆腐店,买完菜可以去豆腐店买越南肠粉和油豆腐。附近也有Franz Bakery Outlet,可以买工厂直销的低价面包。

- 其他:越华 ($58)、Target ($45)、Hmart ($35)

买菜支出略有下降,但外食金额大幅上涨!

- 外食次数:从2021年的60次,增加到2022年的74次,再到2023年91次。不知道2024年有没有争气一点的餐厅,让我们外食次数破百?

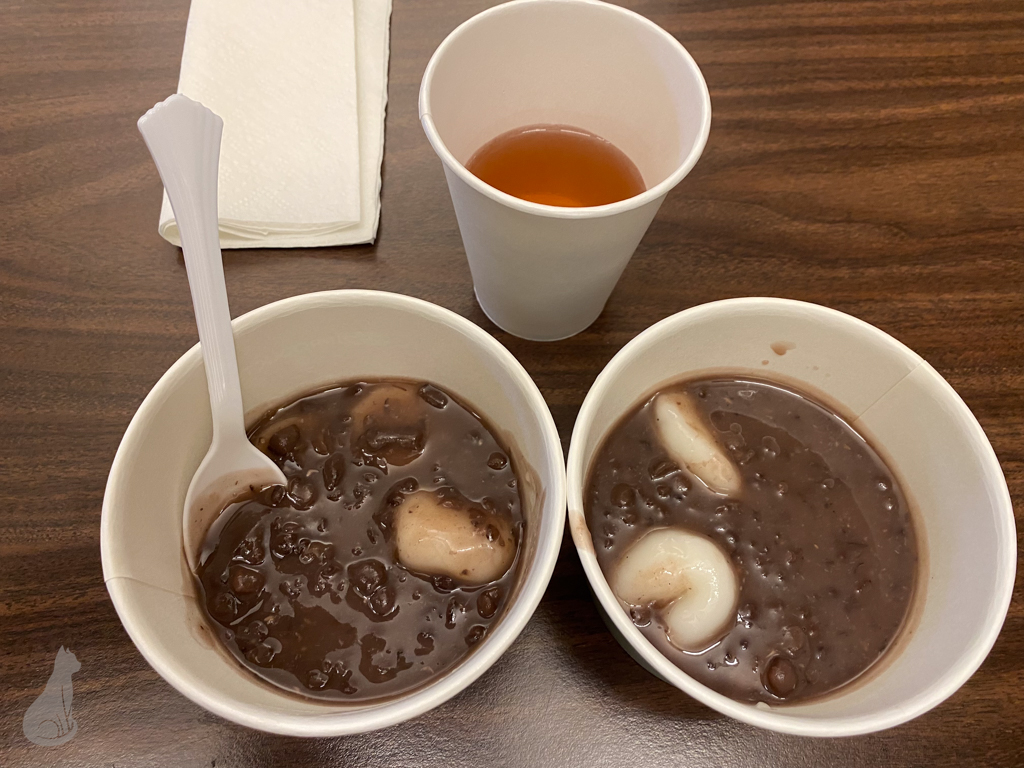

- 去得最频繁的餐馆:2021年是麦当劳,2022年是Panda Express,2023年是……Costco! (如果这些都算餐馆……)

Costco在2023年不仅上新了草莓冰淇淋,还支持草莓口味和普通奶油口味螺旋双拼、草莓冰淇淋和草莓圣代双拼、草莓和任何双拼……衍生出无数种排列组合,令人流连忘返。

紧随其后的是麦当劳(9次)和Panda Express(8次)。现在Panda优惠力度锐减,以前填小票survey就送一个菜,现在必须要积分积好几轮才能送了。西雅图中餐一个能打的都没有,出品还不如Panda稳定,虽然Panda家品质略有下降,还是比其他家强。

- 消费金额最多餐馆:Lotus Pond

这家开在99上的越南餐馆挺不起眼,是因为象友铃酱推荐,我们才知道的,没想到第一次去就碰到了铃酱本人,更没想到他家的顺化牛肉粉令我魂牵梦萦,以至于我结婚当天都定了他家吃席(划掉)吃粉。

店里两位服务员小哥其实是亲兄弟,都是店主阿姨的儿子,其中一位小哥还是全职engineer,只是平时来帮工。店主阿姨之前在little saigon那边做后厨,难怪积攒了这么多年扎实的手艺。他家米粉是亲人们从越南弄过来的,难怪地道。

消费金额排第二的是重庆麻辣城,不过他家出品变得不稳定,韭花炒肚丝没有以前好吃,还要大老远跑一趟才能吃到。

城北和城南好吃的店蛮多的,只要不在市区,都还不错。大西雅图地区物美价廉的餐馆,总在i-5和405的交汇处。

- 新晋的羊毛餐馆:Jack in the Box

碰到Tmobile Tuesday能免费送炸鸡汉堡,平常卖七八块一个。关键是他家炸鸡真挺好吃,辣鸡汉堡有国内那种味道,辣鸡条也很够味,spicy sauce可以免费加,不像麦当劳还要额外加钱。他家口味过于丰富,不仅有Taco,甚至还有珍珠奶茶和照烧鸡肉饭,实乃汇集全球名菜了。年底折扣也蛮多,每天都有免费东西送,适合不想做饭了随便吃吃。

行

车险 ($1218) 涨了不少(但还是比温哥华便宜多了),后来因为结婚又才降了点价。美国车险好歧视非婚伴侣,一定要结婚了才能打折。车辆维修方面,多亏乔老师分享,我自己动手买耗材,给车换了filter,省下不少钱。

油价微降,但2021年那么便宜的油是再也回不去了……

总支出与往年基本持平,多出来的钱是一次保养。两年没洗的车终于在2023年尾洗了,我真对不起和我天天往山里跑的车……

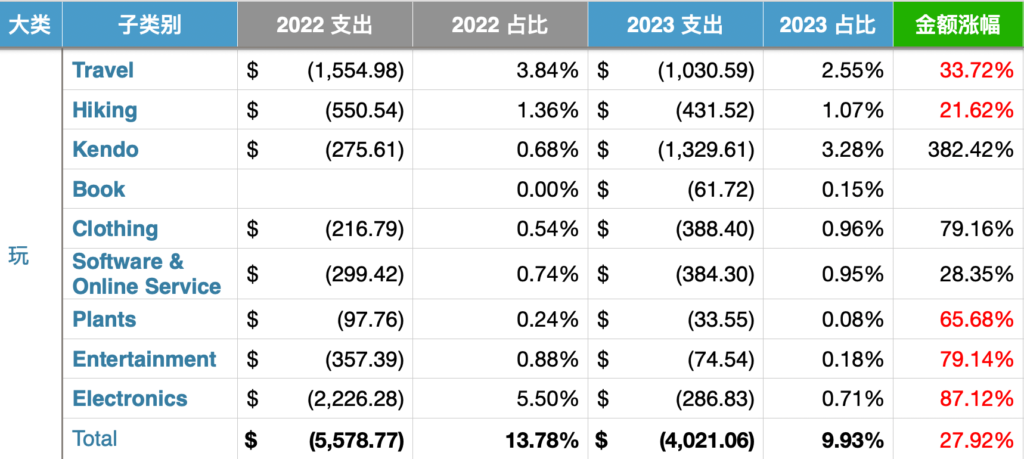

玩

今年在玩的方面居然都是降的,好累啊,没时间玩,也没精力花钱去玩,好惨的我。没什么大件开销,天天打工攒钞票,最后也没力气花钱,只想躺平养病。

- 旅游:

- 两次大长途:春天从凤凰城一路开到盐湖城,冬天去死亡谷周边转了一圈,出远门的住宿和机票几乎靠全靠烧信用卡积分,省了很多现金。去的都是鸟不拉屎的野地,花的自然就也不多;

- 若干次小长途:去波特兰、温哥华;

- 无数次州内进山露营(夏天几乎每周一次,每次往返5-7小时车程),露营几乎不用房费,但是费油。

- Hiking:

- 在奥莱买了一双日常雨季穿的Columbia trail runner ($50),以替换掉一双被我穿了6年早就穿坏的同款鞋。在奥莱还买到一件Columbia 贴身带帽长袖 ($16) ,轻薄透气,颜色清爽,是我本年最爱的爬山服。

- 其他东西几乎都是趁REI打折买的

- 入了一把超轻折叠椅($70),可惜露营时被火星烧出一个洞,只能自己修修补补。

- 因为柴怕冷,我还买了一个羽绒睡袋 ($126),效果还不错。

- 清仓特价的22L登山包 ($55) 也很满意,自带的3L水袋很够用,这一年我在trail上遇到同款包包不下十次。

- 最实用的是便携炉灶和超轻铝壶,以前露营总带卡式炉,换成便携灶头就省下很多重量空间。卡式炉也没有完全被淘汰,现在留在家里做章鱼烧。

- 感觉上半年REI的大促比下半年的优惠力度更大,不知道是不是我的幻觉……

最喜欢的一条登山裤子其实是Costco买的,才$16.99,世界的尽头Costco,兼具时尚和功能……

- 剑道开销比我想象中大 ($1330)

美国剑道联盟要收一笔年费,自家道场要按季度收费,去其他道场上课也是类似收费,这笔费用一年到头就八九百了。

年初买盔甲(320)算一笔长期开支,摊平到每一年就不算贵。学了剑道明白为什么游戏里武器都有损耗度,因为就是个消耗品,尤其是竹剑,用久了总会裂。后来零零碎碎买装备和护具也花了不少,虽然剑道配件不算贵,但要买到一个趁手的却不容易,所以买来买去就买了一堆。

为了省钱,我们都是去隔壁温哥华进货,那边剑道用品供应商多,价格低,还有汇率优势,比在美国买要省钱。

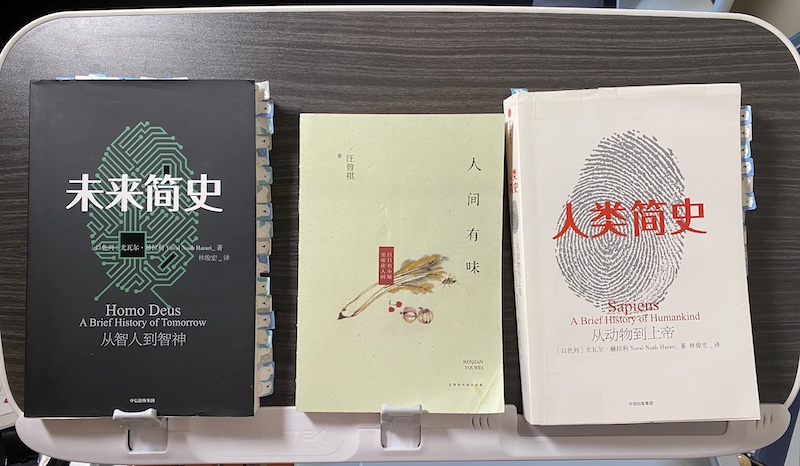

- 书籍开支几乎没有 ($62)

能在图书馆借到的就不买,所以一年到头基本都不用买书。书非借不能读也,惭愧啊,明年可以去掉这个分类了。最神奇的是,我还在楼下捡垃圾捡到了基本中文书,书上还有前主人密密麻麻的笔记,好用心啊。

- 服装饰品($388)

- 衣服鞋帽依旧是优衣库和Costco包办,在Costco买的散步鞋和hiking裤极为舒适~

- 比2022年多出来的部分:

- 结婚前在优衣库买了两件丝光衬衣($76),办仪式的时候一人一件,后来也再没想起来穿,因为好难打理啊……

- 因为结婚仪式,还买了粉底液和遮瑕膏 ($70),后来也基本没用,因为好懒啊……

- 在Vegas可口可乐专卖店买了心仪的彩虹渔夫帽,在Target买了打折的smoky bear鸭舌帽

- 为了打剑道,还新买了几盒隐形眼镜($48)

- Sofetware & Online Service ($384)

- GoPro年费 ($55)

- 后台自动剪辑还挺好用的,影片自动上传后,每日素材会被自动剪成一个vlog,虽然音乐和滤镜效果都是动词打次的极限运动风格,但关键帧抓捕得还挺好,很适合累了一天不想看素材,直接用这个自动剪出来的版本留个底、听个响。

- 会员还送无限云储存,适合我这种懒得同步硬盘的人。

- 续费的最大动力是官网声称2023年11月要上架Mac版剪辑软件,结果官方跳票,宣传banner改为coming soon……GoPro的剪辑软件曾经有电脑版,后来长期无人维护,只能用手机或平板,可是移动端设备剪片太痛苦了啊,祈祷GoPro不要再遛我了,赶紧上线Mac版吧,我这一年的视频几乎就没剪过几个……

- 游戏 ($68)

- 年中买了《国王之泪》,却因工作太忙,至今没下初始台地

- 博客运营费 ($58)

- 余下的支出就是Youtube和Spotify等会员订阅费,以及感恩节买的苹果礼品卡。

- GoPro年费 ($55)

- 植物 ($33.55)

不知道是不是因为气候异常,家里植物长势大不如前,加上工作太累,现有的植物都常常疏于打理,也几乎没买新植物,在植物上的花销几乎都是鲜切花。哎,以前特别喜欢买植物,现在一年都买不了一盆。照顾活物好费心力,照顾自己就够累了,看着没被照顾好的植物奄奄一息,心里更不是滋味。

- Entertainment ($74.54)

看演出的频率少得可怜。年初安排了Dita Von Teese的巡演,但因为得了covid而只能二手卖票(反而赚了一笔……)。年底去Vegas时再次和Dita的档期完美错开,不知道这辈子还能不能看上Dita的演出了。

年初看了鼓童的太鼓演出,春节看了Seattle Symphony的演出,后来看了Deca Joins,再后来除了两场女权脱口秀和舞台剧,就没怎么看演出,实在是太忙了。而且年纪大了以后,感觉看演出好累,站三小时累,连续坐着也累,电影超过一个半小时我都坐不住,老腰受不了。我市治安每况愈下,天黑后出门看演出也是拿命换。一想到看演出,就主打一个全身心的累了……

- Electronics ($286.83)

趁年底打折买了几个Air Tag挂在行李箱和GoPro上,还买了打折的Apple Watch,虽然watch的睡眠监测功能是我用过的表里最稀烂的,但抵不过人家卖相老好额,每天盯着日出日落表盘来珍惜我为数不多的8小时日光,看着心情就好,也是一种情绪价值了。

FitBit虽然睡眠监测更好,但是我们买的两个FitBit都是用了一年多就准时坏。首先是表带断,然后是电池坏,对他们家信任全无了。

大家东西坏了一定要记得找信用卡延保!前脚找Visa退了FitBit的钱,后脚就去买了打折的Apple Watch S8,所以Apple Watch实际成本是$140,感觉还挺好。

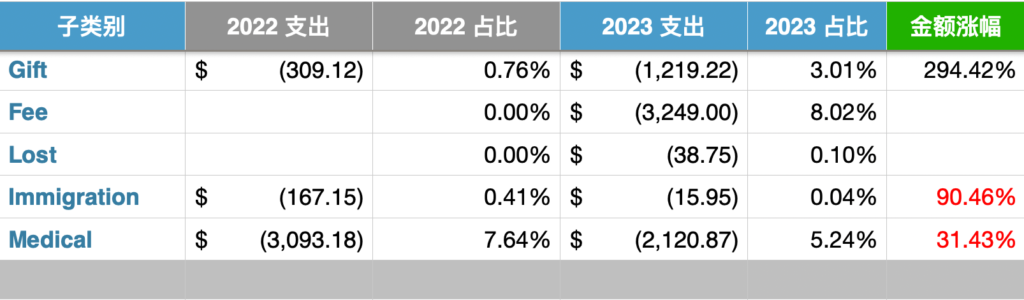

杂项

- Gift ($1219.22)

这部分包括请客、吃饭、送礼,比如给对象花的钱、给朋友花的钱、给自己买的旅游纪念品和生日礼物。今年记得更细一点,所以这部分才显得比往年多,但实际上还有很多都记在吃饭那一栏里了。略微统计来一下,其中给自己花的钱约$200,余下$1000都是给别人花的,感觉还行。

- Fee ($3249)

补税补掉千把块钱,还有CSP+Capital One+Marriott的信用卡年费。希望2024年有机会多出门玩,把信用卡年费薅回本啊。

- Lost ($38.75)

今年新增了坏账这一栏,我也是没想到的。年初给道场同辈代购剑道器材,结果对方消失了,消失了……再也找不到人,这笔烂账就收不回来了。钱不多,但还是有些郁闷。我向来都是先自己垫款,再找别人收钱,以后还是要先收钱啊……

- Immigration ($15.95)

公司虽然万般差,但还能报销签证费也是好的。USCIS停车费一次8块钱还是逃不掉的,这无本万利的生意真好赚。

- Medical ($2120.87)

每年两三千块是雷打不动的医疗支出,不管是日常大病小病看一下,还是子宫肌瘤每年的复查,几千块永远逃不掉,这还没算进去每年的$600左右的医保支出。给医院分期还债永远还不完,只能安慰自己,欠医院的债不需要利息,每年积攒的一大笔欠款可以冲信用卡开卡消费……哎

总结

因为没什么精力去玩,开支都是维持最基本生活的开支,所以涨幅不大。看起来省钱了,但过得并没有很开心,反而有点无奈。

开支占比由高至低前五项分别是:租房、补税、买菜、看病、养车。哎,成年人的生活,呜呼哀哉。

虽然账目是记自己一个人的,但是两口之家的流水基本是走我的账过的。因为配偶的个人开支没有坚持记账,我只能根据我这边的摊销账目来毛估两个人的总开销。养活我俩成本约为6-7万一年,取中间数6万5来算,按8%的增额估计,2024年大概要有7万现金流才能养活两个人。在单收入家庭的情况下,需月税后月收入至少有$6000才能勉强存活,税后月收入高于$7500才能稍有余地,月均留出$1500应个小急,如果出大事,正儿八经的emergency fund还是得全靠吃老本。

西雅图2023年家庭收入中位数是$115409,税后到手为$87648一年,折合$7304一个月。我税后也就和这中位数差不多,勉强养活我们这种抠抠搜搜的无孩无宠无贷两口之家。如果搬去温哥华,鉴于温哥华开销只高不低,温哥华工资只低不高,我一个人距离养活两口之家还有点距离。

西雅图越来越贵了,过生活越来越难。当然,华州家庭收入最高的城市里,前四名都在东雅图。好在我离开了东雅图,毕竟太穷了无法fit in啊。

希望新的一年可以多多开源吧!